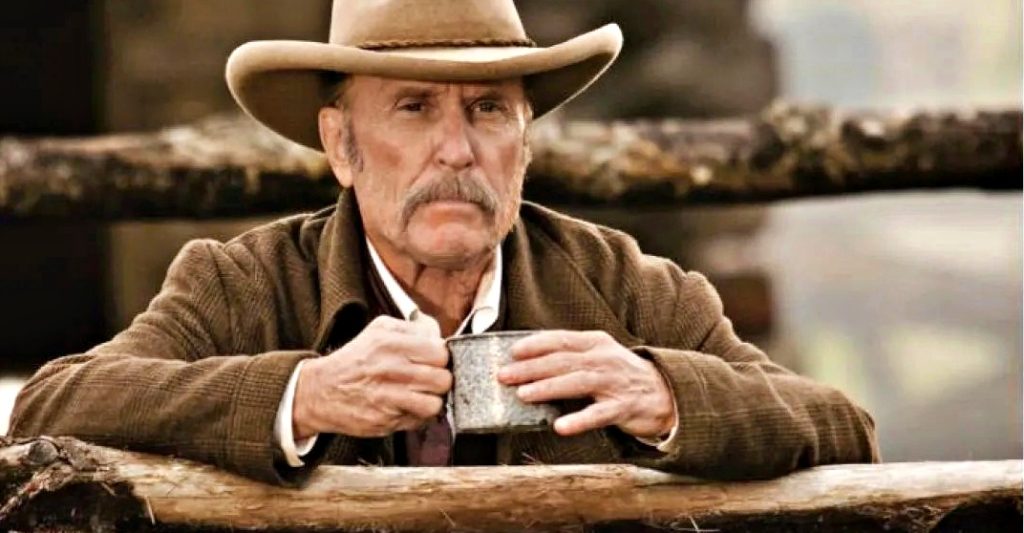

Addio a Robert Duvall, l’uomo che recitava ascoltando invece di parlare

Il premio Oscar per “Tender Mercies” si è spento a 95 anni nella sua casa in Virginia: era il testimone sobrio e inflessibile dell’umanità americana sullo schermo.

Robert Duvall

Robert Duvall è morto. Aveva 95 anni. Si è spento nella sua casa in Virginia con la stessa compostezza con cui aveva attraversato una carriera di oltre sei decenni: senza eccessi, senza rivendicazioni, senza rumore. La moglie Luciana ha dato la notizia. La famiglia ha fatto sapere che non ci sarà nessuna cerimonia ufficiale: chi vuole ricordarlo può guardare un suo film, raccontare una storia, guidare in campagna. Un congedo che suona come una firma in calce a tutto ciò che ha fatto.

Non apparteneva alla categoria delle stelle rumorose. Apparteneva a quella più rara e più necessaria degli interpreti capaci di entrare nella vita dello spettatore senza farsi annunciare. La differenza non è di grado, ma di natura. Le star cercano lo sguardo del pubblico. Duvall aspettava che il pubblico trovasse il suo personaggio, e quando questo accadeva era perché quel personaggio era già vivo, già abitato, già vero.

Tom Hagen e gli anni della formazione newyorchese

Il grande pubblico lo ha conosciuto nei panni di Tom Hagen ne Il Padrino di Francis Ford Coppola: il consigliere che comprende tutto, parla poco, osserva molto. È la coscienza silenziosa del potere. Non è il personaggio più vistoso del film — e questa era esattamente la sua forza. In una storia di gesti eclatanti e sangue, Duvall sceglie l’economia. Porta sullo schermo la logica fredda di chi il potere lo amministra, non lo esibisce.

Prima di tutto questo, c’erano stati gli anni duri di New York. Il Actors Studio, le stanze condivise con Dustin Hoffman e Gene Hackman, le mattine di formazione in cui si impara che recitare non è parlare ma ascoltare. Quel metodo non lo abbandonò mai più. Lo si ritrova intatto quarant’anni dopo, negli occhi del predicatore di The Apostle, nel passo stanco del cantante country di Tender Mercies.

Kilgore e la guerra normalizzata

C’è una scena in Apocalypse Now che il cinema americano non dimenticherà facilmente. Gli elicotteri sorvolano la costa vietnamita sulle note di Wagner, e il colonnello Kilgore di Duvall non è un pazzo fuori registro: è un uomo che ha semplicemente normalizzato l’orrore. La distinzione è sottile, ma è tutto. Un folle sullo schermo solleva uno schermo protettivo tra sé e lo spettatore. Un uomo normale che considera la guerra una routine ordinaria non lascia scampo.

Duvall sapeva esattamente cosa stava facendo. Raccontava l’abitudine alla violenza più che la violenza stessa, e trasformava una sequenza d’azione in una riflessione sull’America. Con quella performance, confermò ciò che i registi più attenti già sapevano: Duvall era uno di quegli attori capaci di spostare il centro di gravità di un film semplicemente entrando in scena.

L’Oscar con la discrezione, non con la forza

Nel 1984 arrivò la statuetta. Miglior attore protagonista per Tender Mercies, regia di Bruce Beresford: un cantante country alcolizzato che cerca la redenzione nel Texas rurale. Era un’epoca in cui l’Academy premiava volentieri le interpretazioni fisicamente totalizzanti, le trasformazioni spettacolari, le scene madri. Duvall andò nella direzione opposta.

Conquistò l’Oscar con la discrezione, con le pause, con ciò che il suo personaggio non diceva. Quella vittoria rimane oggi un punto di riferimento critico: dimostrò che la misura può essere non una limitazione ma una scelta estetica precisa, anzi la più difficile tra le scelte possibili.

Sei decenni di cinema

La carriera iniziò con Il buio oltre la siepe nel 1962. Finì — se mai finì — con apparizioni ancora lucide in anni recenti. In mezzo ci sono sei decenni di collaborazioni con Robert Altman, Sidney Lumet, Kevin Costner; sette nomination agli Oscar; numerosi Golden Globe ed Emmy. Diresse anche, scrittura e regia, The Apostle, ritratto intenso di un predicatore carismatico e tormentato, sospeso tra colpa e fede.

Quel film fu insieme confessione artistica e manifesto metodologico: i personaggi che Duvall amava erano sempre uomini in bilico, mai risolti, mai del tutto condannabili né del tutto redimibili. Con la sua scomparsa il cinema americano perde qualcosa che non si sostituisce facilmente: un interprete che ha fatto della verità credibile la propria missione, e che ha lasciato in eredità non una serie di personaggi memorabili, ma un metodo invisibile. La recitazione come ascolto. Come presenza. Come rispetto dell’uomo prima ancora della storia.